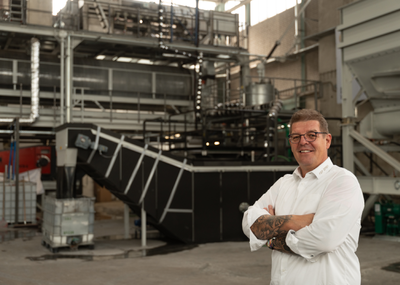

Seit Generationen steht das Familienunternehmen Quarzwerke für Qualität und Innovation. Heute zeigt sich diese Haltung besonders im konsequenten Engagement für Klimaschutz und Ressourceneffizienz. Am Stammsitz in Frechen und am Standort Haltern treibt das Unternehmen ambitionierte Projekte zur Energiegewinnung voran – und beweist, dass industrielle Produktion und ökologische Verantwortung kein Widerspruch sein müssen. Im Gespräch mit Maximilian Schratz, Markus Schramm und Joachim John wurde deutlich, wie strategisch und zugleich praxisnah das Unternehmen seine Vision einer klimaneutralen Rohstoffproduktion verfolgt.

Die neue PV-Anlage am Standort Frechen zahlt sich aus

Seit der Inbetriebnahme der neuen Photovoltaikanlage am Standort Frechen hat Quarzwerke bereits knapp 3.000 Tonnen CO₂ eingespart und damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Durch einen unglücklichen Kabeldiebstahl kam es zeitweise zu einem Stillstand der Anlage – ohne diesen Zwischenfall wären sogar rund 700 Tonnen CO₂ zusätzlich vermieden worden. Derzeit werden im Durchschnitt etwa zwei Drittel des erzeugten Stroms direkt am Standort genutzt, abhängig von Sonneneinstrahlung, Produktionsauslastung und Prozesssteuerung. Mit dem geplanten Einsatz moderner Speichertechnologien soll dieser Eigenverbrauch künftig weiter steigen. Insgesamt reduziert die Nutzung erneuerbarer Energien den CO₂-Footprint des bekannten F34-Quarzsandes um rund 25 %.

Ein Blick in die Zukunft zeigt: Das ist erst der Anfang. Für den Standort Haltern plant Quarzwerke den Ausbau auf eine Erzeugungsleistung von 40 MW – ein zentraler Baustein auf dem Weg zur vollständigen Dekarbonisierung eines der größten Quarzsandwerke Europas. Das Konzept reicht weit über klassische Photovoltaik hinaus: Es umfasst Windkraft, Batterie- und Wärmespeicherlösungen sowie die eigene Produktion von grünem Wasserstoff für den internen Energieeinsatz.

Besondere Aufmerksamkeit verdient die Floating-PV-Anlage auf dem Silbersee III, die als Pilotprojekt innerhalb des Klimaneutralitätskonzepts gilt. Floating-Anlagen beanspruchen keine zusätzlichen Flächen und ermöglichen eine flächeneffiziente Energiegewinnung auf vorhandenen Abbaugewässern – ein Ansatz, der nicht nur technisch, sondern auch ökologisch überzeugt.